«Город на память». 238. Донская площадь и окрестности

30 апреля 2016 года

Фотопроект «Город на память». 238. Донская площадь и окрестности

Донская площадь появилась в XVII веке у стен монастыря, основанного в 1591 году на старой Калужской дороге в честь отражения нападения крымского хана Казы-Гирея. За сотню лет небольшая обитель развилась в крупный монастырь с обширными территориями и множеством крепостных душ. В настоящее время монастырь передан Русской Православной Церкви, в храмах проходят богослужения, ведутся работы по реставрации.

Современная Донская площадь представляет собой просторный сквер, где могут отдыхать паломники и жители ближайших домов. Имеет смысл взглянуть, как выглядело это место на старых снимках, и отправиться на прогулку по бывшей рабочей окраине.

Смотрите старые фотографии: Донская площадь. 1900-1910 гг.: https://pastvu.com/p/32708

Смотрите старые фотографии: Донская площадь. 1962 год: https://pastvu.com/p/101174 На снимке видны рельсы железнодорожной ветки, ведущей от МОЖД к заводу «Красный пролетарий».

Смотрите старые фотографии: Донская площадь. 1970-1978 гг.: https://pastvu.com/p/315789

Дореволюционный завод Бромлей стал Московским станкостроительным заводом «Красный пролетарий» имени А.И.Ефремова и до недавнего времени занимал квартал между Донской и Малой Калужской улицами. Завод основан в Замоскворечье 26 марта 1857 года английскими предпринимателями, принявшими русское подданство, братьями Бромлей. Сначала это была небольшую мастерская для изготовления топоров, пил, молотков, серпов и кос. В 1864 году братья Бромлей приобрели 10 гектаров земли в окрестностях Донского монастыря и построили два первых корпуса.

После революции завод был национализирован и в 1922 году по просьбе рабочих получил название «Красный пролетарий». Завод специализировался на выпуске металлорежущих станков и двигателей внутреннего сгорания, сыграл значительную роль в развитии станкостроения в СССР. В 1944 году впервые в мировой практике станкостроения на заводе внедрена конвейерная сборка станков. На «Красном пролетарии» было три вида производства: крупносерийное (универсальные токарные и прецизионные станки, а также станки с числовым программным управлением); серийное (вертикальные многошпиндельные полуавтоматы); мелкосерийное и единичное (специальные станки различных моделей главным образом для автомобильной и тракторной промышленности).

Смотрите старые фотографии: Трамвайное кольцо у завода «Красный пролетарий». 1932 год: https://pastvu.com/p/45854

Смотрите старые фотографии: В заводском цеху. 1951-1952 гг.: https://pastvu.com/p/356144

Смотрите старые фотографии: Новая поликлиника и фабрика-кухня завода «Красный пролетарий». 1936 год: https://pastvu.com/p/96296 Сейчас здесь бизнес-центр.

В настоящее время производство свёрнуто. На сайте wikimapia.org горожане делятся мнениями о ситуации с заводом. «История Красного пролетария – история нашей семьи. Дед работал еще у братьев Бромлей. Да, завод был с трудовыми традициями. Дед был передовиком производства. Дед рассказывал, как его готовились взорвать при подходе немцев. Но чуть задержали уничтожение и спасли завод – началось наступление наших войск. Но не спасли от беззакония в наше «мирное» время. Жаль историю нашей страны. До слез». «А ведь я работал здесь. Но власть захватили жулики и воры!» – «Никто ничего не захватывал. Всё отдали сами в обмен на гипермаркеты». – «Никто ничего не отдавал, директора завода убили, захватили завод и он в один день встал». – «Скоро здесь кое-что построят».

Статья о развале отечественного станкостроения: http://argumenti.ru/toptheme/n323/150739

Чуть поодаль находились корпуса Московского государственного текстильного института имени А.Н.Косыгина, основанного в 1919 году как 1-й Московский текстильный техникум. Учебное заведение прекратило существование как самостоятельная единица, влившись в 2012 году в состав Московского университета дизайна и технологий.

Народ плотины строил и заводы создавал,

Но шёлк и ситец нам нужны не меньше, чем металл.

Всегда был в гуще важных дел в дни горя и побед

Московский государственный текстильный университет.

Стихи В.Глазунова

Ещё до революции в этом квартале находилось Мануфактурное ремесленное училище имени Солдатенкова. Его главное здание сохранилось до наших дней.

Ещё до революции в этом квартале находилось Мануфактурное ремесленное училище имени Солдатенкова. Его главное здание сохранилось до наших дней.

Улица Стасовой, № 10. «Красное» общежитие

Смотрите старые фотографии: Улица Стасовой, № 10. «Красное» общежитие. 1922-1930 гг.: https://pastvu.com/p/81327 По другим данным, здание построено в 1936 году.

Для студентов-текстильщиков был построен комплекс общежитий. Краснокирпичный корпус был оставлен неоштукатуренным и сохранил первоначальный облик до наших дней.

2-й Донской проезд, № 7. «Белое» здание общежития Текстильного института было построено в начале 1930-х годов в форме каре, композиционно оно сходно с домом-коммуной на улице Лестева – два крыла образуют двор сужающейся формы. Корпуса пятиэтажные, пронизанные сквозным коридором. Центральная часть с южной стороны обрамлена балконами с глухими бетонными парапетами, с дворовой стороны – ризалитами лестниц, окна в которых прорезаны в скруглённых, обращённых друг к другу, углах. Первоначально входная часть общежития была двухэтажной, над вестибюлем располагался остеклённый зал.

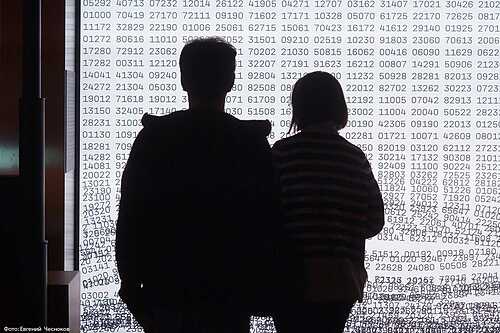

2-й Донской проезд, № 4. Московский Центральный протезный завод открылся после Первой Мировой войны, когда возникла потребность для массового производства протезов для инвалидов-фронтовиков. До 1914 года производство протезов в России не имело промышленных масштабов и находилось в руках мелких и средних кустарных производителей. Строительство завода началось по указу Императора Николая II при участии одного из лучших российских хирургов Владимира Розанова. В советские годы производство носило имя Николая Семашко, создавшего систему здравоохранения молодой Советской республики. Нынешнее Московское производственное объединение «Металлист» остаётся одним из ведущих производителей протезно-ортопедической отрасли.

2-й Донской проезд, № 4. Московский Центральный протезный завод открылся после Первой Мировой войны, когда возникла потребность для массового производства протезов для инвалидов-фронтовиков. До 1914 года производство протезов в России не имело промышленных масштабов и находилось в руках мелких и средних кустарных производителей. Строительство завода началось по указу Императора Николая II при участии одного из лучших российских хирургов Владимира Розанова. В советские годы производство носило имя Николая Семашко, создавшего систему здравоохранения молодой Советской республики. Нынешнее Московское производственное объединение «Металлист» остаётся одним из ведущих производителей протезно-ортопедической отрасли.

Эксперты по архитектуре отмечают сходство фабричного здания 1916-1919 годов постройки с классической усадьбой с рустованными фасадами, фронтоном и боковыми крыльями.

Жилой квартал на улице Стасовой возведён в 1950-1953 годах, это дома сотрудников завода «Красный пролетарий». Улица названа в честь дворянки Елены Стасовой, в юности увлёкшейся революционными идеями и ставшей активисткой международного коммунистического, женского и антифашистского движения. Она прожила долгую жизнь, умерла в 1966 году и похоронена в некрополе у Кремлёвской стены.

Современное здание лицея № 1580 при МГТУ им. Н.Э.Баумана (бывшая школа № 639, старое здание снесено)

Современное здание лицея № 1580 при МГТУ им. Н.Э.Баумана (бывшая школа № 639, старое здание снесено)

Корпус электрохимии Института физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина (РАН) ютится на задворках завода «Металлист».

Корпус электрохимии Института физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина (РАН) ютится на задворках завода «Металлист».

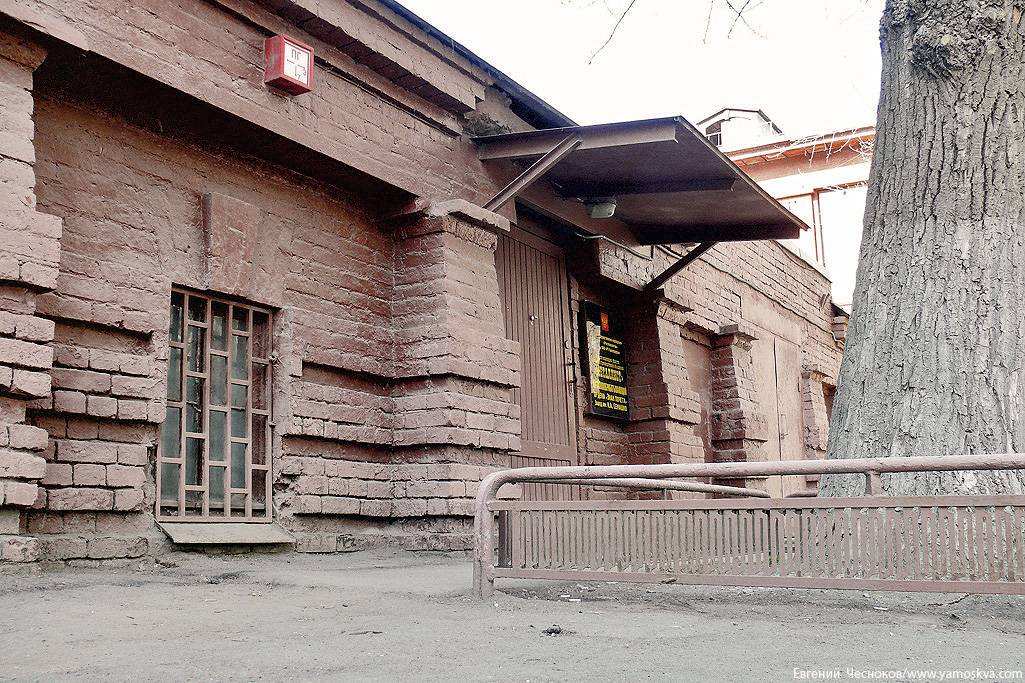

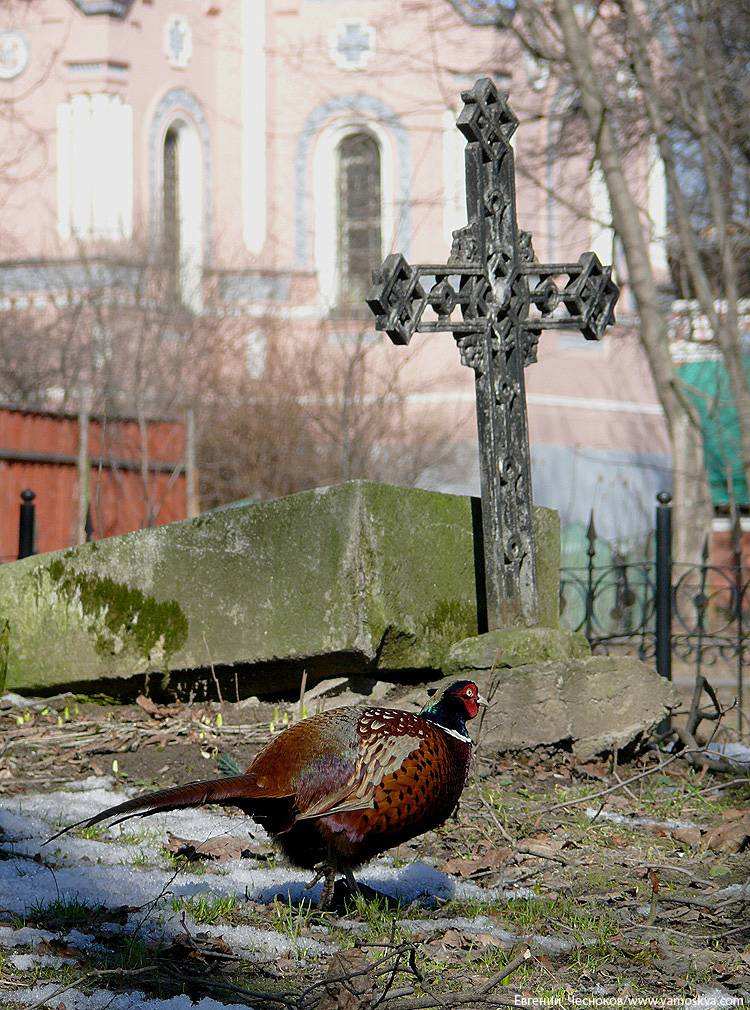

На Пасху в Донском монастыре многолюдно.

Когда пришла весть о наступлении орд Казы-Гирея на Москву, основные силы русского войска были далеко от первопрестольной и навстречу неприятелю выдвинулись стрельцы и московские ополченцы. На подступах возникла небольшая крепость, подвижный стан, который называли гуляй-город. Когда начались столкновения передовых отрядов, царь Фёдор Иоаннович обратился к образу Царицы Небесной, он молился Донской иконе Божией Матери, считавшейся покровительницей русского воинства. Основные силы ещё не вступили в сражение, как вдруг крымского хана охватила паника и он дал команду отступать. Поспешное отступление захватчиков объяснили заступничеством Божией Матери и постановили основать монастырь на том месте, где стояла походная церковь. Впрочем, в военном деле на Бога надейся, а сам не плошай: хитроумный Борис Годунов реализовал план дезинформации противника, заслав к татарам своих людей, а в Москве зажёг костры и приказал поднять шум будто бы подошедшего большого русского войска. Так или иначе, Казы-Гирей бежал и был бит в сражении на Оке.

Донской монастырь основан царём Фёдором Иоанновичем в 1591 году, спустя два года был сооружён Малый (или Старый) собор. Это одноглавый храм годуновской эпохи с крещатым сводом и трёхярусной горкой кокошников. Шатровая колокольня была пристроена в 1679 году. В Смутное время малобратная обитель была разорена польскими войсками и долгое время продолжала пребывать в запустении, до постройки кирпичных крепостных стен ограда его была бревенчатой.

Пятиглавый четырехстолпный Большой собор Донской Богоматери (1683-1698 годы), приподнятый на высоком подклете и окружённый широкой обходной галереей, отличается неканоническим архитектурным решением. В интерьере чудом сохранился монументальный семиярусный резной иконостас с образами «фряжского письма», нижние ярусы выполнил золотописец Карп Золотарёв. В подклете собора в 1712 году был освящён Сретенский храм, ставший усыпальницей имеретинского царя Арчила II, а затем и всей жившей в Москве князей и царевичей грузинского происхождения. В 1985-1986 годах в Сретенском храме были проведены археологические раскопки и реставрационные работы, восстановлены места захоронений лиц царской фамилии, над ними были установлены надгробные плиты с надписями на двух языках. В 1752 году на средства купца Кузьмы Замятина были устроены в храме чугунные полы, существующие в настоящее время. В 1786 году закончены работы по росписи храма художником Антонио Клаудо, классические росписи стен органично вписались в интерьер древнего храма.

Смотрите старые фотографии: Большой собор Донского монастыря. 1865 год: https://pastvu.com/p/61579 Пожалуй, это самое старое фотографическое изображение Донского монастыря.

В конце XVII века на средства царевны Екатерины Алексеевны была предпринята масштабная реконструкция монастыря, в 1686-1711 годах выстроены краснокирпичные стены и двенадцать башен ограды, увенчанных декоративными коронами в стилистике московского барокко. Ограду строили по всем канонам русского оборонительного зодчества. Башни и стены имели бойницы, причем, в связи с развитием артиллерии, были сделаны отверстия для пушечных стволов. Вдоль всех стен изнутри существовали галереи, на которых в крепостях обычно находились стрельцы, по галереям можно было обойти всю территорию монастыря.

В XVIII веке монастырь интенсивно развивается, по описи 1739 года Донской монастырь — крупное хозяйство, которое владеет большими территориями и множеством крепостных душ. В течение этого века формируется величественный комплекс монастыря, каким его можно увидеть и в наши дни. Строится Тихвинская надвратная церковь (1713—1714 годы) (около паперти сохранилась чугунная кованая решётка начала XVIII века), Больничная церковь Архангела Михаила (1714 год) и колокольня над западными воротами (1730-1753 годы). Колокольня стала одним из самых высоких зданий в окрестностях Москвы того времени, проект в стиле елизаветинского барокко приписывается А.Евлашеву, курировал строительные работы Карл Бланк. В нижнем ярусе колокольни помещается церковь во имя святых праведных Захарии и Елисаветы. В 1745—1750 годах были возведены архимандритские покои. Также строятся здание духовной семинарии, настоятельская кухня, братские кельи, конюшни, хозяйственные сооружения.

Одно из широко известных и трагичных событий XVIII века произошло в монастыре в 1771 году во время Чумного бунта. Беснующаяся толпа наводнила монастырь и убила скрывавшегося в его стенах архиепископа Авмросия, который приказал убрать от Варварских ворот Китай-города чудотворную икону, к которой прикладывались как больные (в надежде выздороветь), так и здоровые (в надежде уберечься от заразы). Темная толпа усмотрела в изъятии крамолу и растерзала архиерея, однако зачинщики беспорядков были выявлены и повешены на Красной площади по приказу Екатерины II.

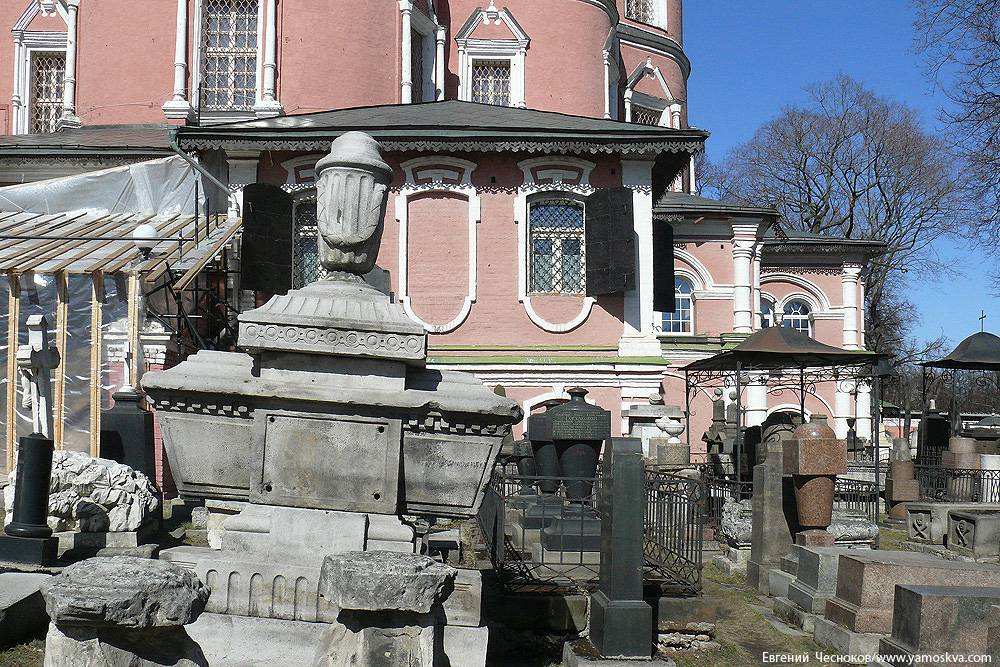

В 1812 году монастырь был разграблен французами, солдаты и офицеры разместились в кельях, а в Малом соборе устроили конюшню. Монахи на время были вынуждены покинуть монастырь. С конца XVIII по начало XX века в разных частях монастырского некрополя было воздвигнуто несколько часовен, призванных служить родовыми усыпальницами: церковь Александра Свирского — миниатюрная ротонда, построенная в 1796-1798 годах как усыпальница А.Зубова, церковь Иоанна Златоуста и св. великомученицы Екатерины построена в 1888-1891 годах неподалёку от северных ворот на средства купцов Первушиных, церковь Иоанна Лествичника возведена в 1896-1897 годах на средства генерала И.Терещенко.

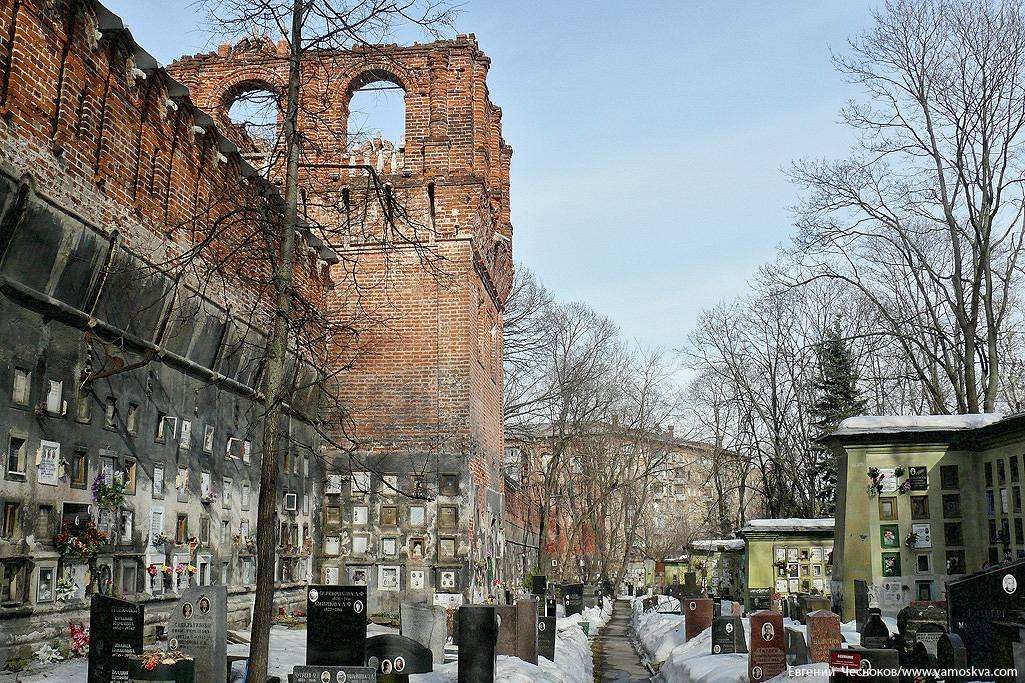

В 1918 году монастырь был закрыт, в храмах проходили антирелигиозные выставки, открылся Антирелигиозный музей искусств, ценные исторические документы из архива монастыря были перемещены в государственные архивы. В 1934 году здесь был открыт Музей архитектуры, в 1930-е годы в Малом соборе находилось общежитие метрополитена. С 1948 года после реставрации Малого собора богослужения возобновились. В 1964 году монастырь стал филиалом Музея архитектуры имени Щусева и несколько десятилетий наука и религия соседствовали в монастырских стенах. В 1990 году решением исполкома Моссовета ансамбль Донского монастыря передан Русской Православной Церкви.

Узнать больше: http://www.donskoi.org/o-donskom-monastyre/arkhitekturnyjj-ansambl

Убранство Большого собора

В «Истории» Карамзина Донской монастырь упоминается как главное кладбище высшего русского дворянства и богатого купечества. На памятниках можно найти такие громкие фамилии, как Вяземские, Голицыны, Грушецкие, Долгорукие, Трубецкие, Черкасские. В некрополе погребены и выдающиеся люди России – писатели, поэты, архитекторы, ученые, декабристы, участники войны 1812 года, среди них А.Сумароков, М.Херасков, В.Пушкин, П.Чаадаев, В.Одоевский, В.Майков, О.Бове, В.Шервуд, В.Ключевский, В.Грушецкий. К северу от Большого собора расположена могила Н.Жуковского – отца русской авиации. На кладбище в могиле неизвестных прахов № 3 похоронены казнённые участники Белого движения, в том числе Г.Семенов, П.Краснов, А.Шкуро, К.Родзаевский. Уже в наши дни здесь перезахоронен прах деятелей белой эмиграции И.Шмелева, А.Деникина, И.Ильина, В.Каппеля.

К началу XX века монастырский некрополь был переполнен и московские власти приняли решение отвести территорию к югу от монастыря под Новое Донское кладбище, захоронения на котором продолжались на протяжении почти всего XX века. В 1927 году там открылся первый в стране крематорий. А на старом кладбище новые захоронения были разрешены лишь в порядке исключения, в 2008 году на Донском похоронили литератора Александра Солженицына.

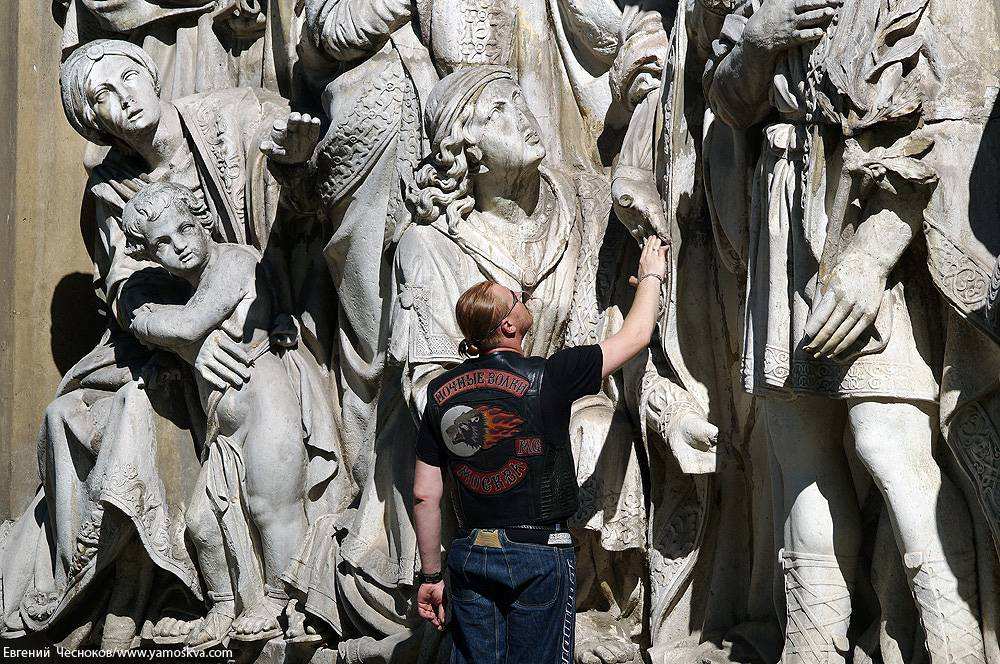

Многие старинные надгробные памятники некрополя были привезены в 1930-е годы с других кладбищ Москвы и Подмосковья, под ними нет захоронений. Дело в том, что в 1934 году Донской монастырь стал Музеем архитектуры Академии архитектуры СССР и на его территории собрали уникальные артефакты ушедших веков. Здесь можно увидеть не только надгробия, но и фрагменты разрушенных московских храмов Успения на Покровке, Николы в Столпах, горельефы Храма Христа Спасителя, а также фрагмент Сухаревой башни и часть декоративного оформления Триумфальной арки.

К 60-летию Победы на территории монастыря была установлена боевая техника времён Великой Отечественной войны как память о танковой колонне «Дмитрий Донской», построенной на средства верующих.

К 60-летию Победы на территории монастыря была установлена боевая техника времён Великой Отечественной войны как память о танковой колонне «Дмитрий Донской», построенной на средства верующих.

Фотографии: Евгений Чесноков

В следующем сюжете – Байк-центр в Мнёвниках…

Рубрика: Личные блоги. Метки: Москва, православие, архитектура, религия, город на память, Донской монастырь.Другие публикации

«Город на память». 721. Улица Образцова и Бахметьевский гараж

В Бахметьевском автобусном парке после проведения реставрации с 2012 года размещается Еврейский музей.

«Город на память». 720. Улица Образцова и МИИТ

В 1898 году Московское инженерное училище переехало на Бахметевскую улицу в новое здание, правая сторона которого отводилась для учёбы, а в левой разместилось общежитие.

«Город на память». 719. Улица Образцова и площадь Борьбы

Улица Образцова получила название в честь инженера-железнодорожника, академика Владимира Образцова, работавшего в Московском институте инженеров транспорта.

«Город на память». 718. Немецкая слобода

Начиная с XVI века иноземцы массово потянулись в Россию на постоянное место жительства: купцы осваивали необъятный новый рынок, военные поступали на государеву службу, ма

«Город на память». 717. ЦДКЖ и ресторан Казанского вокзала

Вокзальный комплекс неспешно строился в несколько этапов с 1913 по 1940 год и московское барокко встретилось здесь со сталинским ампиром.

«Город на память». 716. Московский редевелопмент

Процесс перепрофилирования невостребованных столичных объектов недвижимости происходит уже давно и по-разному.

«Город на память». 713. Сыромятники индустриальные

В XVI веке на правом берегу Яузы возникла слобода, где селились ремесленники, занимавшиеся выделкой сыромятных кож.

«Город на память». 712. Гжельский переулок, индустриальная застройка

После закрытия и вывода предприятий въездные ворота демонтировали и теперь всем можно увидеть несколько примечательных старых строений.

«Город на память». 711. Гжельский переулок и улица Сергия Радонежского

В середине XIX века 1-й Безымянный переулок у Рогожской заставы получил название Гжельский по проживавшим здесь выходцам из Гжели - села в Московской губернии.

«Город на память». 709. Из села Останкино в деревню Марфино

В древности на северной окраине Москвы шумели лесные чащи, а в середине XVI века здесь были основаны два поселения - Осташково (Останкино) и Марфино.

Православные христиане отмечают Крещение Господне

Трёхкратное погружение в иордань стало на Руси одной из традиций празднования Крещения Господне.

«Город на память». 708. Музей криптографии

«Миссия музея — вернуть моду на науку и объяснить, что информационная безопасность сейчас касается всех и каждого».

«Город на память». 707. Зеленоград – округ Москвы на удалёнке

Архитектор Игорь Покровский воплотил в Зеленограде своё видение стиля советского модернизма, железобетонно-брутального и в то же время затейливого.

«Город на память». 706. Зеленоград и Крюково

Строящийся город был переориентирован на развитие электроники и микроэлектроники по подобию технопарка Кремниевая долина в Калифорнии.

«Город на память». 705. Особняк Третьякова – Рябушинского

Главный дом городской усадьбы на Гоголевском бульваре, 6 датируется второй половиной XVIII века, когда земельным участком владел князь Пётр Меншиков.