«Город на память». 612. Около Сокольников. Улица Короленко

15 июля 2020 года

Фотопроект «Город на память». 612. Около Сокольников. Улица Короленко

Улица Короленко получила нынешнее название в 1925 году, а прежде называлась Ермаковской улицей в честь фабриканта Флора Ермакова, владельца шерстяной и камвольной фабрик в Сокольниках. Преуспевающий купец заслужил уважение сограждан богоугодными делами, Флор Ермаков не только жертвовал крупные суммы на призрение душевнобольных в Алексеевской психиатрической больнице, строительство Городского ночлежного дома, оборудование ремесленного училища, но и в 1876 году закрыл свою фабрику под обустройство богадельни в бывших производственных корпусах, а в собственном доме открыл бесплатную народную столовую на 500 человек.

Большая Остроумовская улица, 15 – панельная пятиэтажка одной из ранних серий индустриального домостроения КПД-4570-II-63 (1962)

Естественный Егерский пруд назван по находившейся здесь в XVII слободе царских ловчих (народное название – Цыганский пруд). В советские годы берега занимали хозяйственные строения, работала лесопилка, однако отсутствие благоустройства пруда не мешало горожанам отдыхать, купаться, ловить рыбу, а зимой кататься на коньках.

Смотрите старые фотографии: Егерский пруд. 1947-1955 гг.: https://pastvu.com/p/34309

Треугольный земельный участок, ограниченный Богородским шоссе, улицей Короленко и Оленьим Валом, занимает детское дошкольное учреждение. Эта территория примечательна десятком дачных коттеджей (их ещё называют «финскими домиками»), которые архитектор Н.Остерман в 1954 году представил на архитектурной выставке. Эти выставочные образцы перенесли на Богородское шоссе и приспособили под детский сад.

Малая Остроумовская улица, 1 – жилой комплекс из пяти корпусов (1924-1939)

Большая Остроумовская улица, 12 – дореволюционный жилой дом, вероятно, казармы для рабочих

Большая Остроумовская улица, 12к1 – школа № 367 (1935), Московское медицинское училище № 21 основано в 1935 году при городской клинической больнице № 33 имени А.А.Остроумова, в которой студенты и сейчас проходят учебно-производственную практику.

Большая Остроумовская улица, 12к2 – дореволюционное строение

Улица Короленко, 4 – жилой дом (1935)

Улица Короленко, 6А – жилой дом (1931)

Улица Короленко, 6Б – жилой дом (1917, реконструкция 1970-е)

Улица Короленко, 2к9 – дореволюционное строение и улица Короленко, 2к1 – жилой дом (1957)

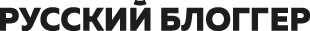

Улица Короленко, 2к8 – Ермаковская богадельня (1876) с домовым храмом Живоначальной Троицы при Александровском отделении Ермаковской богадельни (Республиканский институт повышения квалификации работников образования, Реабилитационный центр социальной медицины).

Смотрите старые фотографии: Ермаковская богадельня. 1899 год: https://pastvu.com/p/298701

Улица Короленко, 2к3 – часовня-усыпальница семьи Ермаковых, считается, что здесь был захоронен Флор Ермаков.

Смотрите старые фотографии: Часовня-усыпальница. 1955 год: https://pastvu.com/p/36302

Земли большого царского владения, на котором некогда располагался деревянный дворец царя Алексея Михайловича, в XIX веке стали индустриальной территорией. В 1897 году Московская городская управа выкупила участок вдоль Ермаковской улицы под обустройство убежища (приюта) для неимущих, учреждённого «в память Священного коронования Их Императорских Величеств Государя Императора Николая II и Государыни Императрицы Александры Фёдоровны». Для краткости его стали называть просто Коронационное убежище.

Смотрите старые фотографии: Здания Городского убежища для неимущих в память Священного Коронования Их Императорских Величеств. 1901 год: https://pastvu.com/p/1104653

Проект убежища выполнил архитектор Александр Обер, который скоропостижно ушёл из жизни, после чего строительство возглавил Александр Мейснер. В соответствии с первоначальным проектом Обера были выстроены два здания по красной линии улицы — взрослый и детский корпуса, украшенные нарядными башенками и лепниной на фасаде.

Высокопоставленные особы не оставляли строительство без внимания – на церемонии закладки первого камня в 1898 году присутствовал император Николай II с супругой, а на торжественное открытие в 1901 году приехал московский генерал-губернатор Великий князь Сергей Александрович.

После Октябрьской революции в корпусах Коронационного убежища разместилась венерологическая секция при Наркомате здравоохранения, а с 1921 года – вновь созданный Государственный венерологический институт. В советские годы больница прирастала новыми корпусами, но и исторические здания сохранились и признаны памятниками культурного наследия – Богадельный корпус, Корпус специального призрения, Дом призрения И.Баева, Церковь Смоленской Богоматери, а также ограда с воротами.

Улица Короленко, 3с1 – двухэтажный Богадельный корпус (1901, архитекторы А.Обер и А.Мейснер)

Смотрите старые фотографии: Корпус специального призрения. 1902-1913 гг.: https://pastvu.com/p/17622

Улица Короленко, 3с2 – Корпус специального призрения (1901, архитекторы А.Обер и А.Мейснер)

Улица Короленко, 3с3 – Дом призрения имени И.Баева (1902, архитектор И.Кузнецов)

Смотрите старые фотографии: Дом призрения имени И.Баева. 1912-1914 гг.: https://pastvu.com/p/570535

Улица Короленко, 3с6 – Государственный венерологический институт

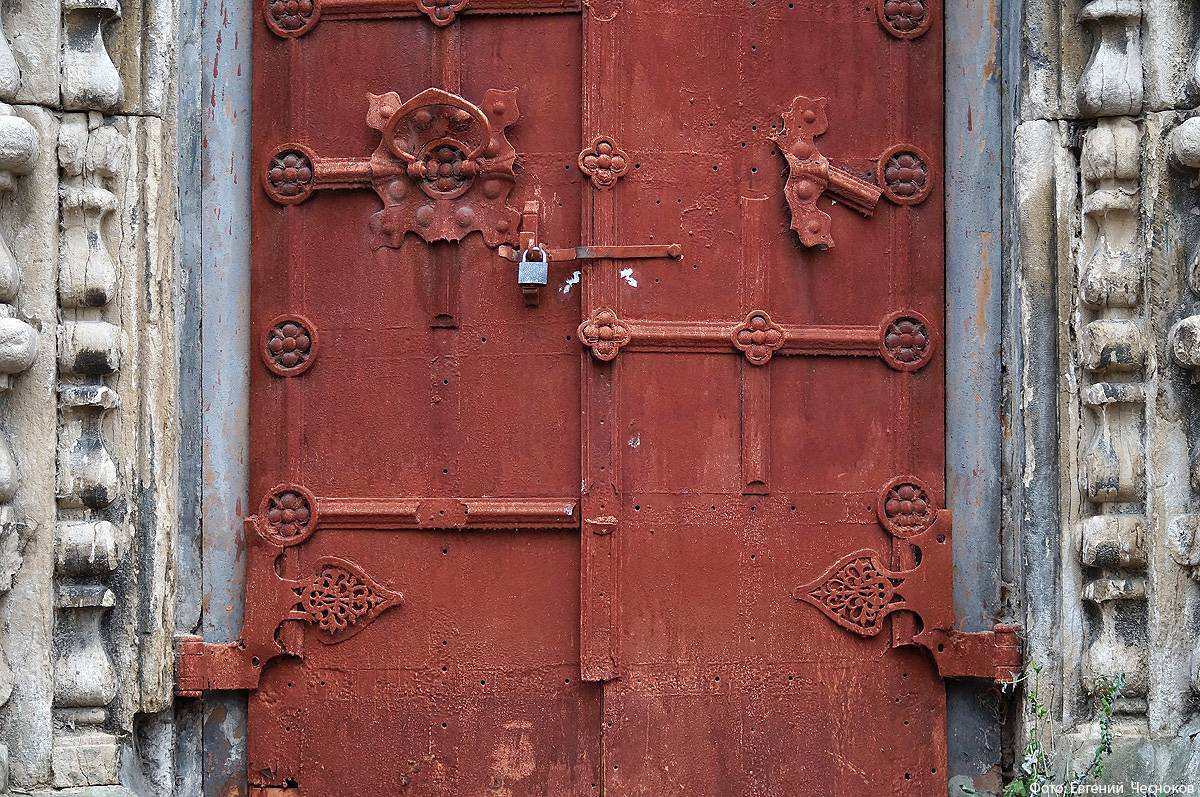

Улица Короленко, 3с9 – церковь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» с колокольней при Коронационном убежище (1907–1910, архитектор А.Мейснер) выполнена в неорусском стиле и украшена изразцами. В советские годы церковь была закрыта и лишилась части декора, здание использовалось больницей под виварий и отделение электронной микроскопии.

Смотрите старые фотографии: Церковь Смоленской иконы Божией Матери. 1910 год: https://pastvu.com/p/523185

Смотрите старые фотографии: Иконостас церкви Смоленской Божией Матери. 1910 год: https://pastvu.com/p/523190

Дореволюционная котельная

В 1920-1930-е годы в пролетарских районах Москвы один за другим стали строиться рабочие городки для проживания сотрудников заводов и фабрик. Подобное компактное расселение вблизи предприятий практиковалось и до революции – промышленники строили для своих рабочих казармы-общежития, но при Советской власти кардинально изменился подход к архитектуре зданий и планировке рабочих кварталов. Архитекторы стали предлагать проекты комплексной застройки микрорайона с поликлиниками, магазинами, столовыми, банями, а просторные зелёные дворы украшались фонтанами и скульптурами.

Один из таких рабочих посёлков вырос на правом берегу Яузы вблизи Матросского моста в 1926-1930 годах. Его спроектировали архитекторы М.Мотылёв и А.Жуков, работавшие в стиле конструктивизма, «производственного искусства». В те годы этот стиль был широко распространён в европейских городах, но его родоначальниками считаются российские зодчие-новаторы К.Мельников, В.Татлин, М.Гинзбург, братья Веснины. «Впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства — конструктивизм…» – писал в одной из своих статей Владимир Маяковский.

Конструктивизм в архитектуре характеризовался использованием новейших достижений науки и техники, экономичностью в строительстве и рациональной планировкой. По мнению архитекторов, новый гармоничный человек должен пользоваться удобными вещами и жить в благоустроенном городе.

Смотрите старые фотографии: Жилые дома конструктивистского квартала на улице Короленко. 1936-1941 гг.: https://pastvu.com/p/212554

Первые три дома квартала были построены на улице Короленко в 1926 году и образовали парадный вход с украшенной фонтаном аллеей, а вскоре ещё два дома оформили вход со стороны Стромынки.

Самое большое здание возведено в 1927 году (Колодезный переулок, 14) с коридорной планировкой жилых секций и столовой на двух первых этажах, это практически дом-коммуна. С учётом квартала на пересечении Стромынки и Колодезного переулка в архитектурный ансамбль входят 17 зданий.

Городок на Колодезной улице отличался семейной атмосферой не только потому, что жильцы знали друг друга по совместной работе на заводе, но и благодаря замыслу архитекторов: в этих уютных дворах были приятно проводить досуг по вечерам и в выходные дни. Здесь были предусмотрены скверы, детские площадки, сад с фруктовыми деревьями, фонтан со скульптурами, беседки, эстрада с рядами скамеек зрительного партера.

В наши дни дома подверглись реконструкции с обустройством дополнительного технического этажа, превращением балконов в лоджии, перепланировкой помещений. Но даже с этими изменениями городок сохранил аутентичность архитектуры предвоенной эпохи. Давно утрачены обветшавшие беседки, фонтан и памятник курчавому мальчику – юному Володе Ульянову, на их месте во дворах обустроены современные детские городки и спортивные площадки.

Фотографии: Евгений Чесноков

Все фотоистории проекта «Город на память»: https://rblogger.ru/2018/12/29/moskva-do-sih-por-zagadka/

Рубрика: Личные блоги. Метки: город на память, прогулки по Москве.